« Si les Congolais se sont unis avant l’indépendance pour combattre le colonialisme oppresseur, il est un devoir pour eux de s’unir aujourd’hui pour faire face aux ennemis de cette indépendance. Notre salut réside dans l’union et dans le travail. Personne ne peut suffire à lui tout seul pour construire le grand Congo (…).

Je sais et je sens du fond de moi-même que tôt au tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu’il se lèvera comme un seul homme pour dire non au colonialisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur ».

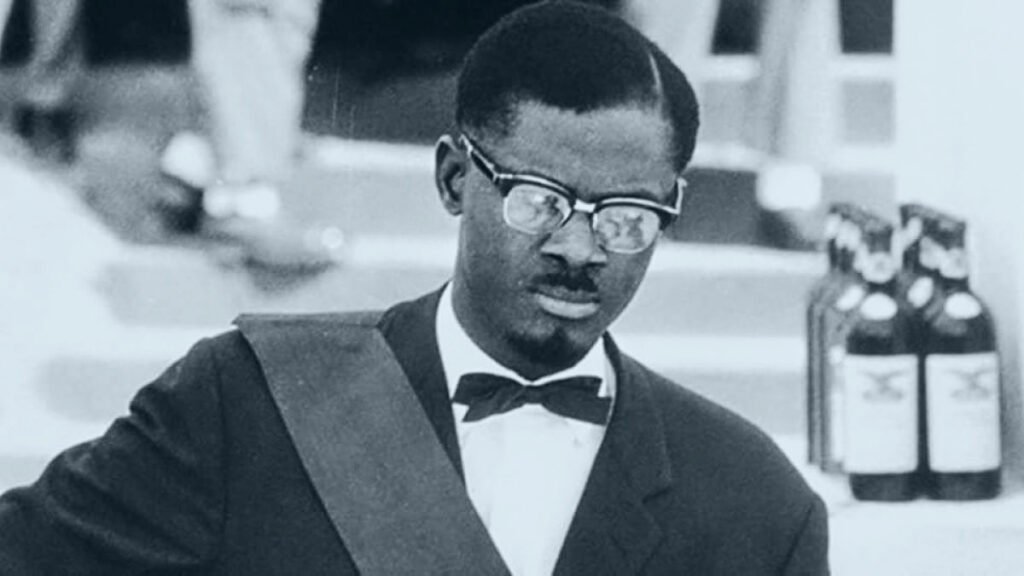

Patrice-Emery Lumumba

Nous vous encourageons à consulter la Lettre adressée au Secrétaire General de l’ONU en réaction à celle que lui ont adressée les intellectuels et amis du Rwanda en cliquant ici.

Un peuple qui ne se bat pas pour se libérer, sera toujours sous la dépendance. Le grand Congo mérite veut…